日曬雨淋仍悠然信步 兼容并包融中外風格

廣州有句俗語:“暑行不汗身,雨行不濡屐”。翻開廣州地圖,或許你難以想象,歷史上約十五平方公里的廣州老城區,密密麻麻分布著近六十條騎樓街。

作為一種近代商住合一的建筑,騎樓百年前在廣州興起,融合中外建筑特點,與廣州人的生活哲學一拍即合,與廣州近代商業繁榮相伴而生。騎樓街是廣州乃至整個嶺南地區的重要文化符號,見證中國建筑文化從古代向近代、現代轉型。它留著歲月的痕跡,藏著記憶和鄉愁,如今被賦予新生,重煥光彩。

一問·騎樓緣起于何時?

百年前廣州出現騎樓群

騎樓在廣州人的生活中有著不輕的分量。作家梁鳳蓮曾說騎樓:騎樓不僅成就了廣州的風貌,也成全了廣州的氣派格局,散淡的卻又自在機巧的,日曬雨淋仍悠然信步,閑適放松卻又內藏妙用,你來我往不沾不滯的,皆大歡喜能收能放的,二樓與大街相通,店鋪與眾生相連,表情與功能均是靈巧多樣的,廣州的騎樓活脫脫就有了一副活色生香的面孔。

廣州騎樓源于何時何地?有人說,最早可以追溯到古埃及、古希臘、古羅馬,大約于19世紀傳入東南亞,后又傳至中國,進入廣州;也有人說是來自嶺南傳統的干欄式民居。據《廣州市志》(卷三)所載,“騎樓”是外國券柱廊式建筑形式傳入后與廣東地區的特點長期融合演化而逐步發展成的一種具有嶺南特征的建筑形式。

中國工程院院士何鏡堂說,騎樓等嶺南建筑體現了多種文化的融合,也體現了當地氣候環境的特殊性。廣州屬亞熱帶氣候,多雨濕熱。廣州騎樓主要由樓頂、樓體和樓底等三段構成,樓上住人,防潮防水;一樓走廊又為行人防雨遮陽,“翻風落雨”不用愁。環境好,有人流,自然是做生意的好地方。因此,這種商住兩用的騎樓與廣州人的生活哲學和商業基因一拍即合,一合即旺。事實上,廣州的許多老字號,早年都是從騎樓街崛起的,然后名揚海內外。

清末現騎樓雛形

張之洞倡議建鋪廊興商務

1884年至1889年,主張“中學為體,西學為用”的張之洞擔任兩廣總督。他接受了建業堂等商戶的建議,結合廣州城市特點,以“弭水患、興商務”為由,連續上奏光緒皇帝,奏請在今天字碼頭一帶興筑120丈的堤岸,在堤岸形成的馬路內建廊鋪、發展商業。張之洞在奏折中說:“修成之堤一律建筑馬路以便行車,沿堤多種樹木以蔭行人,馬路以內通修鋪廊,以便商民交易,鋪廊以內廣修行棧,鱗列櫛比。”

這種“馬路-鋪廊-行棧”的街道模式,被認為是廣州騎樓的雛形。不過,1889年,張之洞便調任湖廣總督,離開了廣州,他筑堤建鋪廊的設想也一再拖延。然而,廣州人一旦認定的事情,即使有困難也要干。1914年,廣州長堤竣工,這條位于珠江北岸,東起今東川路附近,西至黃沙的江堤全部由花崗巖筑成。堤上寬闊的馬路從廣州城外橫穿而過,一端通往廣九鐵路,一端連接粵漢鐵路黃沙站。這為后來大規模修建騎樓奠定了很好的基礎。

民國初基本定格

筑路建騎樓繁榮商業

民國初年的廣州,大家都希望能建設一個新城市,特別是有海外留學或生活背景的青年人。而當時廣州城的面貌已經沒有了十三行時期外銷畫中的美麗。城區內街道狹小彎曲,除惠愛大街(今中山路)等少數主街有五六米寬外,其他小街小巷非常擁擠。從交通、商業、衛生等方面考慮,當時的官、商都提倡首要改造舊城,倡筑馬路、建騎樓、興商業。

真正意義上的廣州騎樓,最初以“有腳騎樓”的稱謂出現于1912年國民政府頒布的《取締建筑章程和實施細則》中,當時規定:凡堤岸及各馬路新建鋪屋,都要留出八尺寬的位置,建造“有腳騎樓”,以作步道之用,不得私自占用。西堤二馬路等沿街部分騎樓就是依照此規修建的。

從1918年起,當時的廣州官方制定大量快速推廣騎樓的措施,如在計劃建設騎樓的馬路兩旁,重新建鋪時必須興建騎樓。一場轟轟烈烈的筑路建樓行動就這樣開始了,很快就建起了今中山四路、北京路、文德路等城市干道以及沿街騎樓。太平南路、盤福路、大德路、西濠二馬路、小北路等馬路以及沿街騎樓也相繼紛紛登上歷史舞臺。

隨著軍閥混戰結束,廣州財力也大為好轉,不再鼓勵建騎樓。在1933年《廣州不準建筑騎樓之馬路表》中明確規定白云路、廣衛路、多寶路、應元路等都不準再建騎樓。給出的理由有“人行路太窄”“馬路不寬”等。隨后雖有零星騎樓建設,再沒有大規模連片騎樓街出現。1937年夏天,愛群大酒店在長堤建成開業。不久,廣州就遭到日軍飛機的轟炸,一段和平建設的年代結束了。

至此,廣州騎樓的建設大致完成。

二問·廣州騎樓有何特色?

廣州騎樓兼容并包 傳承千年商都基因

20世紀初,廣州騎樓從興建到基本定型,僅僅20年左右,大致建成了以今人民路和中山路為坐標軸,北至東風路,西至龍津路,南至同福路,東至東華路的騎樓街,當時總長40多公里,風格各異、兼容并包,構成了廣州舊城肌理的骨架,反映了20世紀初廣州城市的發展狀態,也是建筑文化從古代向近代、現代轉型道路上的具有里程碑意義的標志。百年廣州騎樓傳承著千年古城的商都基因,尤以人民南長堤、北京路、上下九恩寧路以及南華同福路等四大騎樓群最為突出。

長堤騎樓群

誕生廣州近代首個CBD

人民南至長堤

1914年,廣州長堤全線竣工,便利的交通很快帶旺了這一帶。同年,先施環球貨品粵行在長堤開張,成為內地首家現代化百貨公司。其附屬公司東亞大酒店是當時廣州最著名的旅店之一。立于長堤大馬路騎樓群的石碑顯示,東亞大酒店為當時廣州規模較大的酒店,其第七層天臺設有花園,有“百粵之冠”的美譽和“不夜天”之稱。

一批建筑設計師也把國際大型公共建筑風格引入長堤騎樓,這里的騎樓開始突破四層、五層,甚至達到十層以上,在廣州騎樓群中形成獨特的氣派。1922年建成的城外新大新(今南方大廈)有15層,為當時廣州第一高樓,也是中國第一座鋼筋混凝土結構高層建筑。

位于今長堤大馬路與人民南路交會處、修建于20世紀二十年代的嘉南堂也非常有氣勢。嘉南堂包括三棟建筑,其中南樓就是今新華大酒店,樓頂設有禮堂和天臺花園,1926年中華全國總工會勞動學院在此創辦,是我國第一所培訓工人運動干部的高等院校;新華大酒店旁邊是有“南華第一樓”之稱的新亞大酒店。該騎樓最初設計為寫字樓,后改為新亞大酒店。

新亞大酒店采用陶立克式柱、愛奧尼克式柱兩種類型的羅馬柱,十分典雅

廣府文化學者葉曙明說,新亞大酒店的每一個細節都值得觀摩欣賞,外墻立面長長的拱形窗與垂直線條,充滿哥特式裝飾意味;兩側發券卻是典型的羅馬風格。底層高五余米、寬約四米的行人通道,完全突破了當時普通騎樓尺度的標準,堪稱豪華騎樓空間。這組建筑由著名建筑師楊錫宗設計,楊錫宗也是當時廣州第一公園(今人民公園)的設計者。

20世紀二十年代末,廣州長堤一帶已是寸土寸金。此時,海珠石被填埋后,修筑了約1160米長的新堤大馬路(今沿江西路),并在海珠島與長堤大馬路之間的河灘上填出一塊平地,叫新填地。1934年,愛國華僑陳卓平把愛群大廈建在新填地西端靠近太平南路的三角形地帶。三年之后,愛群大廈建成,高64米、共15層,既吸收了西方建筑藝術風格,又保留了嶺南建筑藝術特色,外觀設計采用垂直線條的手法,整體布局則以沿街周邊布置的方式,使10層以下的平面成鈍三角形,中間留通天采光,11層后才向西邊的鈍角部分收束成五邊形,15層以上則以寶冠狀的形式為頂。此后30年,愛群大廈雄踞廣州第一高樓之位,如一艘巨輪,乘風破浪。

愛群大廈立面以垂直構圖為主,設以仿哥特式窗,底層騎樓柱廊也處理為仿哥特式窗形式

長堤這一帶的商業在摩天騎樓中迅速崛起,成為廣州近代第一個CBD。長堤一帶,海關、銀行、保險、酒店、百貨、食府、茶樓、戲院林立,有孫中山創立的中央銀行、陳濟棠時期創辦的廣州市立銀行,也有“廣州四大酒家之首”的大三元酒家、“內地首家現代百貨”之稱的先施公司,還有“廣州戲院之冠”的海珠大戲院,盛極一時的瑞如茶樓……長堤騎樓最大的特點就是樓層高、有氣魄;繁榮的商業和服務也偏向高端,引領了嶺南大半個世紀的商業時尚。

千年古城中軸線上

騎樓傳承商都基因

北京路

長堤與北京路相連。北京路是廣州古城千年未變的中軸線,清代時由北至南依次是承宣直街、雙門底、雄鎮直街和永清街,1920年擴建馬路,統一命名為永漢路。后來改為北京路。北京路一直是商業昌盛之地。與其相連的中山四路上,1913年在這一帶創建的李占記鐘表首飾商行至今還很活躍。1919年建成的中山五路也是重要商業區,沿路有百貨商店、永躍眼鏡店、艷芳照相館、惠如茶樓等。

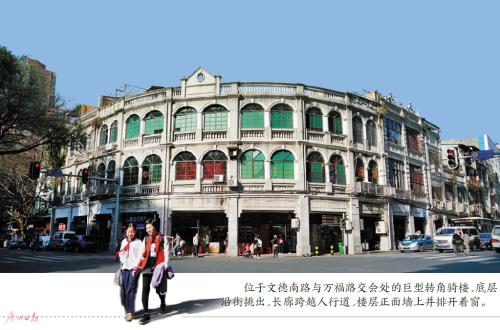

在當年城市改造中,馬路由政府開辟,騎樓則大部分是由私人修建的。一幢一幢騎樓蓋起來后,慢慢才連成一片。以北京路為主,涵蓋了附近的中山四路、中山五路、德政路、文明路、泰康路、萬福路、東華路等的騎樓群,堪稱當時廣州最大片的騎樓群,也是繁榮的商業中心。

私人建造,各展所長,有仿哥特式的,有南洋式的,有西式的,也有中西融合的,騎樓可謂百花齊放。北京路步行街最北端一棟掛著“新華書店·嶺南書店”招牌的騎樓就非常別致。其設計者關以舟畢業于加利福尼亞大學。這座高4層的單開間騎樓建成于1931年,兩個立面風格迥異,面向今北京路一側的正立面,上下層窗間墻的位置及建筑頂部是明顯的西式“折”形風格;北立面則是典型的中式設計,如帶圓拱、洗石米面層的基座,帶陽臺的墻身及中式的大屋頂。中外兩種迥然不同的設計風格碰撞出了這幢別致的騎樓。

北京路336號新華科技書店騎樓,是商務印書館廣州分館舊址,其特點是以強烈的垂直線條和拉長的拱形窗表現明顯的哥特裝飾意味。該建筑由著名建筑設計師楊錫宗設計

兼具中西風格的騎樓讓商業更旺。今天的中山四、五、六路一帶,繁盛時期有上百家老字號,致美齋醬園、三多軒、新華電影院,還有售賣綾羅綢緞、西裝革履、胭脂水粉、毛巾雨傘等包羅萬有的商鋪……購物、娛樂、餐飲一應俱全,熱鬧非凡。

老廣州流傳過一句話:“不到大新,等于沒來過廣州。”這個“大新”到底是哪里?都在廣州騎樓里:一個在北京路騎樓群,一個在長堤騎樓群。1914年,僑商蔡昌、蔡興兩兄弟在今北京路上創辦了大新公司,4年后又在西堤開了一家分店。根據廣州古城位置,北京路大新公司叫“城內大新”,即現在的新大新;西堤大新叫“城外大新”,也就是今天的南方大廈。直線距離不到3公里的地方擁有兩座新大新,足見這一帶商業的繁榮。

中華人民共和國成立后,北京路騎樓街的商業地位仍無人能撼動。據老一輩廣州人回憶,以前走到中山四路“新以泰”店門口時,一眼望過去,騎樓密密麻麻,老字號店鋪鱗次櫛比。這里不僅是廣州騎樓文化的明珠,更是當時廣州商業的縮影。

另外,北京路一帶的騎樓群一直延伸到東山的東華東路等地段。這一帶的騎樓整體風格趨于簡潔現代,滿洲窗和浮雕被幾何圖案替代,簡單實用。

西關騎樓聽雨聲

商業融進文化生活

西關

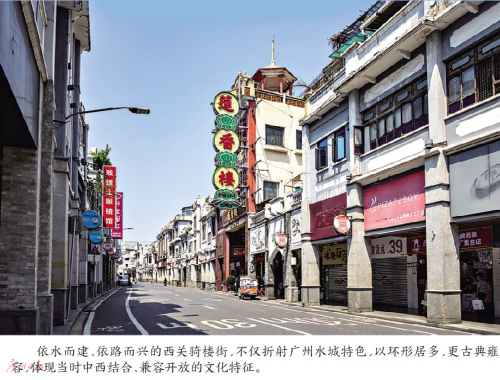

說起廣州步行街,人們第一印象就是北京路和上下九,這兩個地方都是廣州騎樓商業繁榮之地。只不過,廣州城墻拆除之前,北京路位于廣州古城中心,而上下九一帶位于古城西門外。如今,從上下九沿第十甫路、恩寧路、龍津路,再折回到人民中路,連成廣州最完整和最長的西關騎樓環。

依水而建、依路而興的西關騎樓街不僅折射廣州水城特色,以環形居多,更古典雍容,體現當時中西結合、兼容開放的文化特征;既有巴洛克風格的羅馬柱、卷曲花紋等,也采用了中式清水磚材料、滿洲窗等。民間工藝、嶺南文化、美食老字號等聚集,構成了西關的民俗風情。行走其間,猶如觸摸一段段羊城往事,是商業的味道,更是生活的氣息。

“廣州懷舊在西關,西關記憶在上下九”。“上下九”是上九路和下九路的習慣叫法,也叫上九甫和下九甫,上下九是廣州最有影響的商業街之一。自清末民初以來,它就一直處于荔灣的商業中心地帶。到了20世紀二三十年代,上下九開始興建騎樓,狹窄的街道也被擴筑成寬17米的馬路。百貨業、飲食業、金銀業紛紛進駐,把這里的商業推上了一個臺階,愈顯繁榮。

如今,上下九老街小巷的騎樓匯集了眾多老字號,南信雙皮奶、皇上皇臘腸、百年餅家蓮香樓、老牌粵菜陶陶居和廣州酒家等,廣州人最喜愛的美食都能在這里找到。

廣州第十甫路騎樓街,陶陶居酒家的墻面上除了滿洲窗,還有中國傳統故事的彩色浮雕

穿過上下九,進入恩寧路。騎樓世界頓時從喧騰熱鬧變成了寧靜悠閑,與上下九形成鮮明對照。相傳,過去恩寧路的一頭有一條恩洲村,另一頭是一條寧溪村。修建這條路時必須穿過這兩條村。后經雙方協議,最終命名為“恩寧路”。據《廣州地名志》記載,1931年擴建馬路時,路名沿用“恩寧”二字。

上世紀二三十年代,恩寧路是有名的粵劇之街,曾留下眾多粵劇名伶的身影。這里有李小龍祖居、八和會館等傳統風貌建筑數十處,還有廣州第一家有“冷氣開放”的電影院——“金聲電影院”。這座電影院于1934年開業。在沒有中央空調的年代,電影院制造冷氣的方法并不復雜——利用鼓風機將冰塊產生的冷氣通過管道送進觀眾廳,就大功告成。每到夏天,人們去金聲電影院吹著冷氣看電影,可以算是奢侈享受。據說,金聲電影院放映的第一部電影是《愛麗絲夢游記》。

作為廣州歷史文化街區,沒有哪一條騎樓街像西關這樣,把騎樓建筑、商業、文化與廣州人的日常生活融合得如此緊密,誰也離不開誰,從而讓城市留下記憶、讓人們記住鄉愁。

廣州恩寧路的一棟騎樓屋檐上以“羊”為元素的石雕裝飾

騎樓“過江”落河南

繁華店宇隔江相對

“河南”

談及廣州騎樓老街,很少有人能想到“河南”。其實,“河南”也藏有三條風格獨特的騎樓老街,它們分別是同福路、南華路和洪德路騎樓街。這些騎樓街組成了“河南”最早的商業區。

廣州人口中的“河南”指的是珠江以南的地方。清代人口激增,“河南”四周環水,又近河北商業中心,許多富商紛紛在此興建園林別墅,其中以十三行巨富潘氏和伍氏所建的潘家花園和萬松園最為有名。至清末,在這一帶建造的私家花園大大小小達數十處之多。如玉帶般的漱珠涌流經此地,沿岸酒肆鱗次櫛比,畫艇多如過江之鯽。

20世紀二十年代末,廣州筑路建騎樓的行動“跨過”珠江,南華路、同福路、洪德路等主干道得以修筑,并依路建起騎樓。其中,南華路、同福路為東西走向,與珠江平行,而洪德路呈南北走向,將同福路、南華路和珠江串聯一起。南華路有期盼“河南”“繁華發達”之意,同福路則因位于同福大街旁而得名。

新修的馬路、新建的騎樓帶旺了這一帶的商業。有文獻記載,這里最旺時有上千家商店,與隔岸城區相互映襯。商業繁榮,又吸引粵籍華僑在此大興土木,修建騎樓。

如今,同福西路261號有一棟鋼筋混凝土結構的三層高騎樓,樓頂正中央的弧形山花上,“南達堂”三個字頗有氣勢。據文獻記載,“南達堂”的主人早年在南洋打拼,功成名就后,衣錦還鄉修建此樓;取名“南達”,有“在南洋發達”之意,簡單的兩個字意味深長,濃縮了那個時代的華僑在海外的拼搏與艱辛。

三問·騎樓如何保護與活化?

永慶坊去年客流達750萬人次

2019年1月,廣州市發布《廣州市騎樓街保護利用規劃》(以下簡稱“規劃”),這是廣州首個針對騎樓街保護的法定規劃。規劃首次明確了廣州騎樓的“家底”,確定北京路等60條道路的全部或局部作為騎樓街規劃范圍,傳統騎樓街總長度達26.5公里,涉及騎樓建筑總數多達3886棟。規劃提出,要保護廣州騎樓街“一環三帶,四片十街”的傳統格局。

一環:上九路、下九路、第十甫路、恩寧路、龍津西路、龍津中路、龍津東路、人民中路組成的西關騎樓環。

三帶:恩寧路、上下九、大德路、大南路、文明路、東華路組成的綜合功能發展帶,“人民路”商貿發展帶和“北京路”商業發展帶。

四片:西關風情旅游區、長堤商貿文化休閑區、中軸商都文化核心區、海珠民俗風情區。

十街:海珠路、起義路、德政路、中山五路—中山六路、大新路、一德路—泰康路—萬福路、珠光路、長堤大馬路—八旗二馬路、南華路、同福路。

深藏西關騎樓街的永慶坊,今年初成為首批國家級旅游休閑街區。永慶坊位于恩寧路騎樓街,有不少老字號和歷史建筑。活化后的永慶坊,保留了嶺南建筑特色風貌,并打造了全新的騎樓夜景。

在中國建筑學會2019-2020年建筑設計獎評審中,廣州3個歷史建筑保護利用試點項目入選“建筑設計獎”,其中,永慶坊保護活化項目榜上有名。

據統計,2021年,永慶坊客流量達到750萬人次,2022年預計將超過880萬人次。

新業態讓老街老樓活色生香

如今,不管是恩寧路的騎樓群,還是龍津路附近的西關大屋,古香古色的嶺南建筑中充滿了新的業態,它們既是新的商業模式,更是廣州文脈的傳承。

恩寧路227號是一獨棟古樓,舊式紅磚和深色木門,展現出厚重的歷史感,讓人情不自禁停下腳步。沉浸古典風情的鐘書閣書店已經在這里開了整整兩年零四個月。鐘書閣華南區域總經理張文告訴記者,這里位于廣州老西關區,鐘書閣用代表城市底蘊的象征性文化符號演繹了具有人文溫度的現代生活。

推開大門,鏡框式書架、青灰色的華麗吊燈以及榻狀擺書臺映入眼簾,記者仿佛走進了福爾摩斯的書房。鏡面地板反向倒映著書架,營造出華麗優雅的氛圍,也展示出昔日廣州中西交融的歷史。閱讀區鋪著典雅的菱形拼花木地板以及廣州特色的花磚,將南洋風情夾雜其間,不僅不顯得突兀,反倒有種渾然天成的契合。漫步在曲折幽邃的擺書臺間,或是依靠在深綠色皮質沙發上閱讀,浮躁的心緒也能變得平靜下來。

張文說,鐘書閣以獨特的設計展示當地文化,希望更多讀者能認識到廣州的文化底蘊。這是鐘書閣當時選擇在恩寧路騎樓街“安家”的初衷。書店主要以銷售圖書為主,兼營書畫等藝術品,配有咖啡、茶點、水果等服務,節假日日均客流量能達到7500人次以上。

在歷史建筑的活化利用中,鐘書閣只是一個縮影。離荔灣湖公園不遠的泮塘五約外街116號是一間西關大屋,和周圍街景融為一體,只有綠色的醒目招牌“1200book&bed”和墻外的文字涂鴉,提醒著過路行人,這里藏著一個不同尋常的空間。

原來,這是一家書店。2013年,29歲的劉二囍萌生了一個想法:開一間不打烊的書店。一年后,這家書店在廣州開業,成為廣州第一家24小時不打烊書店。2020年,該書店進駐西關,就是我們今天看到的1200book&bed。

華南理工大學建筑系“學霸”出身的劉二囍,做過建筑師,更能讀懂建筑的語言。劉二囍告訴記者:“我們感覺到,老城西關才最有人文底蘊,真正地走入它,了解它之后,我們覺得,這里更適合一家廣州本地書店的生長。”劉二囍說。因此,這里成為他的安家地。在書店裝修風格上,基本保留原有的建筑風格。“建筑本身的風格就是一種挺好的存在,讓書店變得更有廣州味兒。這本身也是一種文化的交融。”

也正是這種特殊的人文底蘊,書店得到了很多人的喜愛和認可,特別是18到30歲的青年群體。2015年,1200書店被媒體評選為“全球最酷書店”之一。因此,劉二囍說,當時選擇在老西關開店是一個正確的選擇。

而在離恩寧路不遠的上下九,一些騎樓被活化后,民宿、客棧生意有聲有色。在上下九商業步行街中部北側的“星泉里”小巷內,有一家客棧,藏于巷子深處,鬧中取靜,出門走幾步就是各式老字號、美食、小吃,應有盡有。店家說,上下九一帶騎樓建筑非常美,本身就是嶺南文化地標,而且這一帶交通便利,景點眾多,商業繁榮,吸引了很多游客。

時光荏苒、時代變遷,古街古城古建筑在傳承與活化中相繼變身網紅店、創意空間、咖啡店、時尚美食店、民宿、博物館、涂鴉墻……新業態讓老城不斷煥發新的活力。

馬路以內通修鋪廊,以便商民交易,鋪廊以內廣修行棧,鱗列櫛比。 ——清·張之洞

摩肩雜沓互追蹤,曲直長廊路路通;絕好出門無礙雨,不須登履學坡翁。 ——王拭

邁街相約看花市,卻倚騎樓似畫廊; 束立盆栽成列隊,草株木本斗芬芳。——林伯渠

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網