全運紅利 全民共享

11月21日,十五運會組委會在深圳舉行新聞發布會。會上提到,讓優質的全運設施不閑置,讓體育產業再升級,讓這場體育盛會的紅利長久地留在老百姓身邊。

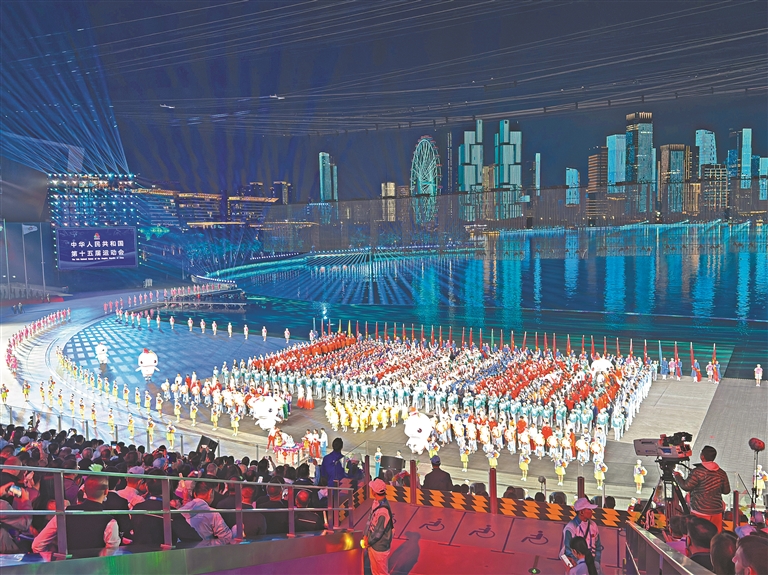

閉幕式現場科技感和體育、藝術完美融合。

為粵港澳協同發展注入嶄新動能

十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長佟立新表示,十五運會是在“一國兩制”框架下粵港澳三地協同舉辦的全運會。通過舉辦十五運會,彰顯了“一國兩制”制度優勢,推動了大灣區協同發展,探索了“一事三地、一策三地、一規三地”的新機制,促進了人員、物資、信息等要素高效流動,為區域一體化發展積累了有益經驗。

據十五運會組委會副主任、廣東省委常委王曦介紹,本屆全運會積極創新跨區域合作模式,為粵港澳協同發展注入嶄新動能。一是三地同標。在綜合考慮三地政策制度和辦賽條件差異的前提下,保證了三賽區反興奮劑工作的協調性和一致性;賽事以“海絲藍”為主色調,精準呼應大灣區作為海上絲綢之路起點的地理特征,以及國家新發展格局戰略支點的時代使命。二是三地同步。開幕式上三地同步升起五星紅旗,200名火炬手在四城同步開展火炬傳遞。普通話與粵語版十五運會會歌《氣勢如虹》同頻傳唱。三是三地同心。開幕式上粵港澳三地代表團同步入場,三地火炬手共同點燃主火炬,賽場內外的一次次握手、一聲聲加油,凝聚起血脈相連的情感共識。

王曦表示:“這些生動場景充分證明,粵港澳三地有意愿、更有能力攜手辦好大型活動,我們期盼以本屆全運會為新起點,一起辦成更多精彩盛會!”

推進大灣區“硬聯通”“軟聯通”“心聯通”

王曦表示,這次十五運會留給大灣區的,不僅是場館設施和亮眼的數據,更是在推進“硬聯通”“軟聯通”“心聯通”中,鑄就了深度融合的堅實基石,支撐起大灣區更緊密、更繁榮、更美好的明天。

在“硬聯通”上,三地以聯合辦賽為紐帶,在場館布局、交通銜接、信息系統、食品安全、市場開發、文旅融合等領域,開展了多項協同創新的實踐。比如成功舉辦港珠澳大橋公路自行車賽和深港馬拉松等跨境賽事,不僅讓通關更“絲滑”,還推動賽事運營、城市服務的全面“升級”,為區域共享發展成果奠定了堅實的基礎。

在“軟聯通”上,這次全運會是粵港澳首次協同承辦的最大規模綜合性運動會,進一步強化規則銜接、機制對接,讓三地之間的溝通、決策、執行更加“同聲同氣,齊心協力”。這些機制不僅服務于賽事本身,更為未來粵港澳在更廣泛領域的合作提供了可復制、可推廣的實踐范例。

在“心聯通”上,三地運動員同場競技、青年志愿者并肩服務、市民群眾共同參與。王曦說:“我們很高興地看到:龍舟賽場上,首次有粵港澳聯隊參賽,三地健兒共乘一舟,用默契配合詮釋‘同舟共濟’;在男籃頒獎儀式上,廣東隊主動邀請香港、澳門男籃球員到場地中央,三支隊伍一起留下了‘灣區一家親’的溫馨合影。還有我們可愛的、融入了三地特色的吉祥物,得到了全國人民的喜愛,也成為大灣區新晉的‘形象大使’,傳遞著大灣區的自信、活力和勃勃生機。”

讓市民享受全運會的“黑科技”

王曦表示:“我們將堅持‘全運惠民’的理念,讓這些優質的全運設施‘不閑置’,讓體育產業‘再升級’,讓這場體育盛會的紅利長久地留在老百姓身邊。”如,廣東奧體中心和天河體育中心等在賽后將成為開放式、全天候全民健身活動空間,廣東省人民體育場賽后可作為便民商業空間,滿足群眾日常需求。

據介紹,馬術、射擊等8個專業場館,通過專業賽事、訓練基地等方式實現賽后利用;5個高校類場館,面向校內教育教學開放,滿足日常教學、訓練和比賽需求;借用公共室外場所臨時搭建的7個場館(場地),將恢復原有功能;最多的是具備面向大眾開放條件的55個場館,大部分由運營團隊接手,有的進行市場化運營,有的將面向大眾,低價或免費開放,滿足群眾多樣化需求。

另外,各地市將推動建成82個主題鮮明、全齡友好、智慧引領的體育公園,打造群眾身邊綠色便捷的全民健身新載體,并且構建“科技賦能、精準服務”的智慧健身生態,讓市民在日常運動中也能享受到全運會的“黑科技”。

據悉,廣東探索以“體育+”全面激活區域發展新動能。像中山棒球、東莞籃球、汕頭沖浪,正從全運會賽事變成城市“新名片”。廣東將系統推動“體育+城市”,支持各地市打造“一城一品”特色品牌,推動全省21地市打造特色品牌賽事,形成“周周有比賽、地地有熱點”的全省聯動效應。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網